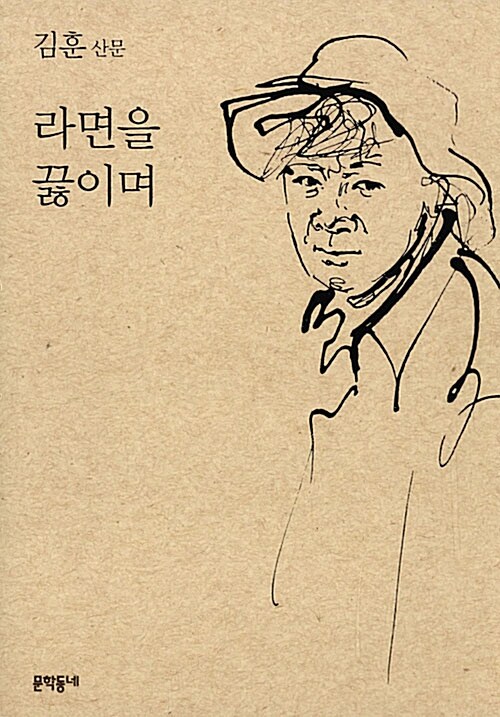

[책읽는 상하이 167] 김훈 산문 <라면을 끓이며>

[2022-11-25, 18:55:06] 상하이저널 |

| 김훈 | 문학동네 | 2015년 9월 |

김훈의 <라면을 끓이며>는 중국에서 처음 구입한 한국 책이다. 라면은 어떤 상황에서도 거부할 수 없듯이 책 제목에 이끌려 고르기에 조금도 지체하지 않았다. 사실 김훈의 <칼의 노래(2001)>, <남한산성(2007)>은 너무도 유명한 책이지만, 내가 흥미를 갖고 읽었던 것은 <개, 내 가난한 발바닥의 기록>이라는 작품이다. 개의 시선으로 본 세상은 너무도 생생했고, 내가 개가 된 것 같은, 문학이 가져다준 신선한 경험을 한 책이기에 이 책도 기대하며 고르게 되었다.

우리나라 국민의 ‘최애음식’인 라면에 관한 작가의 관찰은 친절하고 신선하다. 그는 달걀의 부드러움과 파의 청량함으로 라면은 인간 가까이 다가와 덜 쓸쓸하게 먹을 만하고 견딜 만한 음식이 된다고 한다. 또한 “나는 라면을 먹을 때 내가 가진 그릇 중에서 가장 아름답고 비싼 도자기 그릇에 담아서, 깨끗하고 날씬한 일회용 나무젓가락으로 먹는다. 라면을 끓일 때 나는 미군에게서 얻어먹던 내 유년의 레이션 맛과 초콜릿 맛을 생각한다….”

바로 라면 물을 안쳐야 할 것 같았다.

내가 간혹 망망대해를 바라보며 느끼는 광활함과 아름다움, 이런 것들을 말로 표현하는 것은 불가능하다고 생각했는데 작가는 그 어려운 걸 해내고 만다.

“이 섬을 드나드는 빛은 비스듬하다. 이 섬의 빛은 어둠과 대척을 이루지 않는다. 어둠에 포개지는 빛이 비스듬히 기울 때 풍경은 멀고 깊은 안쪽을 드러낸다…. 빛은 공간에 가득 차지만 공간을 차지하지 않고 빈 것을 빈 것으로 채워가면서 명멸한다… 만조의 바다 위에 내리는 빛은 먼 수평선 쪽이 더 찬란하다. 밀물 때 먼 나라의 빛들은 물에 실려서 섬으로 들어오고 물이 빠지면 붉은 석양의 조각들이 갯벌 위에 떨어져서 퍼덕거린다…”

그의 생생한 묘사에 절로 고개가 끄덕여졌다.

또한 작가 김 훈은 내 어머니가 태어난 해에 태어나 내 아버지가 살았던 시절의 남자로 살았다. 고단했고 가난했던 나의 부모의 경험을 그의 글을 통해 느낄 수 있었고 그런 시절에 자식 둘을 건강한 사회인으로 키워낸 부모님께 감사한 마음이 들었다.

그는 “아들아 돈과 밥의 두려움을 마땅히 알라… 돈과 밥으로 더불어 삶은 정당해야 한다. 그러니 돈을 벌어라. 벌어서 나한테 달라는 말이 아니다. 네게 다 써라. 난 나대로 벌겠다”라며 밥벌이의 고단함과 중요함을 익살스럽게 이야기한다.

잊고 있던 세월호 사건에 대해 “궁벽한 갯가에 엎드린 지 오래라 세상사를 말할 식견이 있을 리 없고 이러한 말조차 아니 함만 못하다는 것을 모르지 않는다”라고 하며 유민 양의 돌아온 물에 젖은 6만 원의 꿈을 언급할 때 가슴이 먹먹했다.

“뉘우침의 진정성 위에서 자신을 바꾸어나갈 수 있다면 조금씩 앞으로 나아갈 것이고 그렇지 않다면 그 자리에서 주저앉아서 뭉개다가 무너질 뿐이다.”

이 책에서도 개에 대한 부분이 있다.

“포수가 꿩을 쏘면 개들은 사냥감을 향해 달려간다. 이때 꿩이 총에 맞지 않았으면 개들은 빈손으로 돌아온다. 빈손으로 돌아온 개들도 쓰다듬어주고 격려해야만 명중되지 않는 총소리에도 달려 나가는 개가 된다는 것이다.”

아이를 기르고 있는 엄마의 입장에서 결과에 일희일비하지 않아야겠다 생각을 갖게 한다.

이 책은 산문이지만 시를 길게 쓴 것 같은 느낌이 드는 부분이 많아서 조용히 곱씹어 보고 다시 읽어보고 하느라 읽기에 오랜 시간이 들었다. 한국 책은 귀하다 해서 모두 가져와 쌓아 두고 있는 이국 생활이지만 이 책은 소장할 가치가 충분하다고 여겨진다.

정혜심

외국에 살다 보니 필요한 책들을 구하기가 쉽지 않아 이 문제를 함께 해결하고자 책벼룩시장방이 위챗에 둥지를 틀었습니다. 그리고 2017년 9월부터 한 주도 빼놓지 않고 화요일마다 책 소개 릴레이를 이어오고 있습니다. 아이의 엄마로, 문화의 소비자로만 사는 데 머무르지 않고 자신의 목소리를 내온 여성들의 이야기를 상하이 교민 여러분들과 나누고 싶습니다.

플러스광고

전체의견 수 0

Today 핫이슈

-

- ‘해외풍’ 브랜드 인기 시들…中 본토 브랜드화 인기 hot 2022.11.27

- 한때 중국 소비자들은 똑 같은 제품이라도 한국어나 일본어가 써 있는 것을 선호하는 경향이 있었다...

-

- [선배기자 인터뷰] “도전을 두려워 말고 자신있게.. hot 2022.11.27

- 진학대학미국 노스웨스턴대학교 경제공(부전공 법)합격대학UCB, UCLA, 존스홉킨스 대학(모두RD 지원)재학이력1학년 BCIS(베이징)/한국 센텀초 2~..

-

- 샤오미, 3분기 매출 전년比 9.7% 하락…순이익은.. hot 2022.11.26

- 지난 3분기 샤오미 그룹 매출이 전년도 동기 대비 9.7% 하락하면서 3분기 연속 감소세를 이어갔다.24일 중국기금보(中国基金报)는 23일 밤 샤오미 그룹이 발표..

-

- 中 신에너지 승용차 보조금 연내 종료…비야디 가격.. hot 2022.11.26

- 중국 최대 전기자동차·배터리 업체인 비야디(BYD)가 오는 2023년 1월 1일부터 왕차오(王朝), 하이양(海洋), 덴자(腾势, DENZA) 시리즈 차량의 가격을..

-

- 상하이, 가을 정취 넘치는 10대 단풍 명소 hot 2022.11.26

- 화려한 불빛을 뽐내는 상하이가 색동 옷을 입는 계절, 푸르른 여름의 소란스러움에서 벗어나 아름다운 자연의 색채를 차분히 만끽할 수 있는 가을이 지나간다. 이 계절..

가장 많이 본 뉴스

- 상하이, 일반·비일반 주택 기준 폐지..

- 中 근무 시간 낮잠 잤다가 해고된 남..

- 中 무비자 정책에 韩 여행객 몰린다

- JD닷컴, 3분기 실적 기대치 상회…..

- 바이두, 첫 AI 안경 발표…촬영,..

- 中 12000km 떨어진 곳에서 원격..

- 불임치료 받은 20대 중국 여성, 아..

- 上海 디즈니랜드, 12월 23일부터..

- 中 하늘 나는 ‘eVTOL’ 상용화에..

- [무역협회] 미국의 對中 기술 제재가..

- 상하이, 일반·비일반 주택 기준 폐지..

- 中 무비자 정책에 韩 여행객 몰린다

- JD닷컴, 3분기 실적 기대치 상회…..

- 바이두, 첫 AI 안경 발표…촬영,..

- 中 12000km 떨어진 곳에서 원격..

- 中 하늘 나는 ‘eVTOL’ 상용화에..

- 금값 3년만에 최대폭 하락… 中 금..

- 샤오미, 3분기 매출 17조…역대 최..

- 中 올해 명품 매출 18~20% 줄어..

- 중국 전기차 폭발적 성장세, 연 생산..

밴드

밴드 페이스북

페이스북 트위터

트위터

QQ

QQ 웨이보

웨이보 런런왕

런런왕