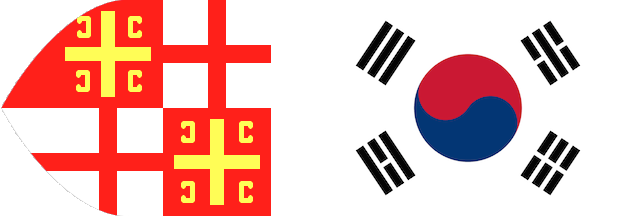

15세기 비잔티움과 현재 대한민국 국제 정세 간의 평행선

[2017-05-13, 15:10:00]

들어가기에 앞서

과거란 미래이자 현재의 자화상이며, 역사는 그 연결 과정의 매개체이다. 마르크스가 말했던가, “역사는 반복된다. 한번은 희극으로, 다음은 소극으로.” 현재에 임하고 있는 개개인들에게 과거란 희극, 혹은 희비교차의 장이다. 그렇다면 소극으로써의 과거는 언제 다가오는 것인가? 그 소극은 이미 다가왔고, 우리가 바로 그 소극의 구성원이 아닐까.

비잔티움, 혹은 동 로마 제국(그들 스스로는 계속 로마 제국이라 칭했지만)은 자그마치 1000년 이상 동안의 역사(A.D. 330~ 1453) 를 짊어졌으며, 그중 대부분의 시간 동안 세계 질서의 한 축으로 기능했다. 이 논단은 이 고대 제국의 황혼기였던 15세기와 현재 대한민국을 위시한 국제 정세에 관한 고찰을 행할 것이다.

15세기 비잔티움 형세의 개략

1261년, 미카엘 8세 팔라이올로고스는 1204년부터 시작된 라틴인들의 콘스탄티노플에 대한 강점기를 끝내고 제국을 부흥시킨다. 하지만 비잔티움은 이미 쇠하였고, 지는 해임이 자명하였다. 그로부터 150년가량이 흐른 1400년, 한때 불가리아에서 아르메니아까지 팽창했던 제국은 펠로폰네소스 반도와 콘스탄티노플 인근 트라키아 지역으로 쪼그라들어 있었다.

1299년, 오스만의 지도하에 아나톨리아 북서부에서 발흥한 오스만 튀르크는 1세기 후, 비잔티움의 영지를 대부분 점거하고 있었고, 로마인들의 마지막 보루인 콘스탄티노플을 위협하고 있었다.

그렇다면 이 고대 제국의 황제들은 이 위기를 타파하기 위하여 무엇을 하였을까? 그들은 1054년 기독교 분열 이후 갈라진 서쪽의 가톨릭교도들에게 손을 뻗혔다. 서방 교회와의 통합을 내건 비잔티움 황제들은

1399년, 신성로마제국의 황제 지기스문트가 이끄는 십자군으로 인해 드디어 노력에 대한 결실이 맺어지나 했지만, 니코폴리스 전투에서 지기스문트는 오스만군에 대패하고 만다. 1444년, 폴란드와 헝가리의 왕 브와디스와프 3세의 지도하에 새로운 십자군이 결성되었고, 바르나에서 오스만군과 격돌했으나, 혼성군의 가장 큰 취약점인 강한 지휘체계의 부재로 인하여 패퇴한다. 10년도 안 되어, 1453년, ‘도시들의 여왕’이라 불리었던 콘스탄티노플의 함락과 함께 비잔티움도 역사의 뒤안길로 사라졌다.

당연하게도, 이 두 전투들로 인해 비잔티움의 운명이 결정됐다고 단정 짓는 것은 어불성설이다. 이미 15세기에, 아니 오스만인들이 1326년, 유럽에 첫 발을 내딛었을 때부터, 제국에게는 먹구름이 드리워져있었다. 하지만, 구원이 성공했더라면? 물론 역사에 만약이란 존재하지 않는다지만, 오스만인들에 대한 투쟁이 국제적 차원에서 더 심화됐으리란 것은 자명하다.

시사점

그렇다면 서방 지배체들의 비잔티움에 대한 구원의 실패는 우리에게 무엇을 제시하는가? 얄팍한 지식으로 가득 찬 한낱 학생일 뿐인 필자의 비약에 불구할지 모르겠지만, 대한민국의 지리적 형세와 국제적 정세는14~ 15세기 비잔티움과 유사하다. 물론, 그렇다고 해서 유사점만큼이나 존재하는 이 둘 간의 상이점을 간과하는 것은 불가하다. 중근세와 다르게, 현대에는 국제적 질서라는 게 어느 정도는 확립되어 있고, 그로 인해 무력시위가 아닌 외교와 경제적 압박에 의지하는 경향이 존재하기 때문이다.

그럼에도 불구하고, 전쟁의 위협은 아직도 현존하고 있다. 외교란 언제까지나 서로의 필요에 의한 실리를 보장하는 수단일 뿐에 불가하다. 그리고, 그 외교를 뒷받침하는 것은 그 나라의 군대이다.

각설하고, 그렇다면 필자가 말하는 둘의 유사점이란 어디에 위치하는가.

현재 우리나라는 비잔티움이 서방 왕국들과 오스만튀르크 사이에서 줄다리기를 했었던 것처럼, 중국과 미국이라는 두 국제 질서 사이에 끼여있다. 우리의 자주권 확보를 위해선, 원교근공과 중립적 태도는 필수 불가결이다. 하지만, 이는 우리의 패를 모두 보여주여야 한다는 뜻이 절대로 아니다.

오스만인들은 14세기 중반, 콘스탄티노플과 펠로폰네소스 반도를 제외한 모든 비잔티움의 영지를 점령한 후, 마음만 먹는다면 그들을 공격하여 멸망시킬 수 있었다. 그러나, 그들에게는 비잔티움인들을 그대로 내버려 두는 편이 경제적으로 더 이득이었을 뿐만이 아니라, 난공불락의 테오도시우스 성벽을 두려워했다. 그리고 무엇보다, 콘스탄티누스 황제와 그의 신민들은 수도가 함락되는 그 순간까지도 패배주의는커녕, 불굴의 태도를 보였다.

맺는 말

현재 학계에서는 비잔티움을 그저 제국이 아닌 공화정-제국으로 재조명하려는 움직임이 나타나고 있다. 로마인들의 황제들은 그들 신민들의 암묵적 동의하에 황제직을 수행할 수 있었고, 그들의 부조리함에 대한 불만 표출은 니카 봉기와 아르네시오스 분열등과 같은 발언권 행사로 이어졌다. 우리가 현재도 경험하고 있는 이 숭고한 시민의식 또한, 약 600년 전 소멸한 이 고대 제국의 발자취일지도 모른다.

학생기자 강지우(콩코디아 11)

플러스광고

전체의견 수 0

Today 핫이슈

-

- [유럽여행기] 로마에서 두바이를 거처 상해로 돌아오.. 2017.10.02

- [가족과 함께한 30일간의 유럽 여행] 2015.08.04 이탈리아 로마-공식적인 유럽 여행을 마치면서 맞이하는 아침. 어제 저녁에 예약한 택시가 어김없이 8시...

-

- [유럽여행기] 바티칸 시국이 준 선물을 모두 담을.. 2017.09.25

- [가족과 함께한 30일간의 유럽 여행] 2015.08.02 이탈리아 로마-2층 시내 관광버스에 있던 관광객들은 환성을 지르면서 연신 카메라로 촬영에 열중이었다....

-

- [유럽여행기] 트레비 분수, 스페인 광장, 콘도티.. 2017.09.18

- [가족과 함께한 30일간의 유럽 여행] 2015.08.02 이탈리아 로마-〈로마의 휴일Roma Holiday〉에 나오는 앤 공주Princess Ann(오드리 헵번..

-

- [유럽여행기] 콜로세움, 콘스탄티누스 개선문, 티투.. 2017.09.11

- [가족과 함께한 30일간의 유럽 여행] 2015.08.01 이탈리아 로마-로마에서 둘째 날 우리는 콜로세움 근처의 유적을 여행하기로 했다. 콜로세움 근처의 티투스..

-

- [유럽여행기] 시내 관광버스를 통해서 중세 로마의.. 2017.09.04

- [가족과 함께한 30일간의 유럽 여행] 2015.07.31-08.04 이탈리아 로마-오전에 피렌체를 떠나 이탈리아의 수도인 로마 테르미니Termini 역에 도착했..

가장 많이 본 뉴스

- 中 무비자 정책에 韩 여행객 몰린다

- 中 근무 시간 낮잠 잤다가 해고된 남..

- JD닷컴, 3분기 실적 기대치 상회…..

- 바이두, 첫 AI 안경 발표…촬영,..

- 中 12000km 떨어진 곳에서 원격..

- 불임치료 받은 20대 중국 여성, 아..

- 中 하늘 나는 ‘eVTOL’ 상용화에..

- [무역협회] 미국의 對中 기술 제재가..

- 上海 디즈니랜드, 12월 23일부터..

- 샤오미, 3분기 매출 17조…역대 최..

- 中 무비자 정책에 韩 여행객 몰린다

- JD닷컴, 3분기 실적 기대치 상회…..

- 바이두, 첫 AI 안경 발표…촬영,..

- 中 12000km 떨어진 곳에서 원격..

- 中 하늘 나는 ‘eVTOL’ 상용화에..

- 샤오미, 3분기 매출 17조…역대 최..

- 中 올해 명품 매출 18~20% 줄어..

- 중국 전기차 폭발적 성장세, 연 생산..

- 中 세계 최초 폴더블폰 개발사 로우위..

- 푸동공항, T3터미널 핵심 공사 시작

밴드

밴드 페이스북

페이스북 트위터

트위터

QQ

QQ 웨이보

웨이보 런런왕

런런왕